廉政中国讯(秦琴)家是最小国,国是千万家。家风故事,不仅承载着家族的精神密码,更折射出社会的文明底色。每年的5月15日是国际家庭日,太原小店区妇联精选了三则家风故事,带您走进这些家庭的精神世界,感受传统美德。如何在新时代家庭中生根发芽、聆听诚信、清廉、坚守与友善的动人乐章。

牛金柱家庭: 仁心伴廉语 家书寄清风

退休前,我是解放军985医院的麻醉科主任,我的父亲也是一位工作了40年的老军医。从我记事起,父亲就经常教导我们要清廉做人、认真做事。在40余年的工作历程中,父亲给我写过五十多封家书。时至今日,我仍然会常常翻阅这些微微泛黄的家书,那熟悉的字迹与谆谆教诲,仿佛父亲那双充满力量与温情的手,轻轻拨开心灵的迷雾,照亮并指引着我不懈追求与坚守的道路。

记得我入伍后,收到了父亲寄来的第一封家书。信中写到:“作为一名军人,你要时刻牢记自己的使命,刻苦训练,掌握杀敌本领,守护国家,守护人民。今天把你送到部队当兵,就意味着要献身国防,时刻准备着流血牺牲的那一天。”

1979年,我提干到营卫生所任军医,父亲又在信中告诫我:“作为一名军人,要时刻保持清廉作风,无论身处何种环境,都要坚守内心的底线,不为诱惑所动。清正廉洁是我们家的优良传统,无论走到哪里,都要保持一颗初心,不为名利所动,用你的医术和爱心,守护官兵的健康,去帮助更多的人。”

1988年,我调回解放军985医院(原解放军264医院)麻醉科工作,父亲仍经常以家书的形式与我交流,特别是2004年我任麻醉科主任后,父亲的来信中写得最多的就是:“一定要听党话,忠诚于党,服务于人民。”

医者仁心,父亲的清廉医德始终深深影响着我,我一直把他说的“清廉做人、认真做事”当作座右铭,这既是父亲对我的人生指引,也是我职业生涯中不变的坚守。

刘克翔家庭:醋香三代承 匠心岁月稠

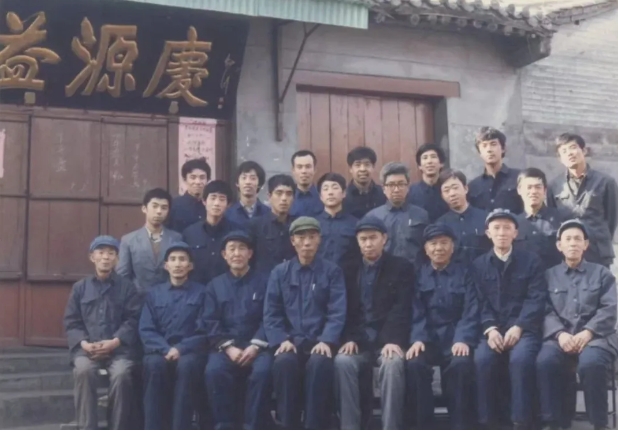

1925年出生的爷爷,曾在旧社会尝尽人间疾苦。1958年入党那天,他在笔记本扉页写下“踏踏实实干活、清清白白做人”,这行字渗进纸背,成了全家的“传家宝”。1965年,他担任老字号“益源庆”主任,叮嘱全家:“缺斤短两的事咱不干,占小便宜的念头咱不想。”如今,翻看爷爷的旧笔记,泛黄纸页上“跟党走、守本分、顾大局、勤实干”的字迹,便是他用一生写就的第一代家规,也是我们家族代代相传的精神火种。

1985年,父亲接过爷爷的接力棒,走进飘着醋香的车间。从翻醅工到副厂长,他蹲在发酵池边尝了三十年酸度,裤腿上永远沾着褐色醋渣。他总说:“偷工减料酿不出好醋,敷衍了事做不了好人。”当他把“心心在一艺,其艺必工;心心在一职,其职必举”的信条揉进制醋的每道工序中,我渐渐明白了,所谓的家风,就是把平凡的事做到极致认真。

2017年,大学毕业后,我也来到了爷爷和父亲曾拼搏过的地方。那些早已融入骨髓的家风,是爷爷“跟党走、守本分”的韧劲,是父亲“做醋如做人”的较真,他们把踏实刻进了骨子里,把精益求精的匠心代代传承了下来。这种精神融进了醋醅的翻炒声里、化验室的刻度盘上,还有每一瓶醋的标签褶皱里,又在我们这一辈人的身上长出新芽。

当我们把每一道工序做成良心的刻度,把每一个日子过成发光的模样,家风便在岁月里酿出了最浓的香。

姚新民家庭:传红色基因 扬俭德家风

我出身于军人家庭,父亲1937年投身共产党领导的抗日武装,在物资极度匮乏、条件异常艰苦的战场上,父亲和战友们常常以野菜充饥,用粗布裹足,即便饥寒交迫,也从未动过群众分毫。父亲常说:“我们是人民子弟兵,吃百姓的饭,穿百姓的衣,决不能给老百姓添麻烦,更不能占老百姓的便宜。”这份对纪律的坚守和对群众的赤诚,成为我对清廉最质朴的启蒙。

母亲在19岁那年加入中国共产党,一直从事基层工作,经她手的所有款项和物资,都登记得清清楚楚。母亲常对我说:“党员干部的权力是人民赋予的,只能用来为人民谋福利,绝不能用来谋私利。”这句话让我明白,清廉不仅是一种品德,更是一份沉甸甸的使命。

在父母的言传身教下,清廉的种子在我心中深深扎根。成家后,我和爱人将清廉作为立家之本,从生活点滴入手,将这份家风继续传递给子女。家里的餐桌上,是简单的家常饭菜;全家人的衣物整洁实用,不追求名牌;外出就餐坚持“光盘行动”,剩菜打包从不觉得丢人……

在这样的家庭氛围中,“清白做人、干净做事”不仅是一句口号,更成为了全家人实实在在的行动准则。孩子们在耳濡目染中,不仅养成了勤俭节约的良好习惯,更树立了正确的人生观和价值观,懂得了“贪小便宜吃大亏”的道理。

从烽火连天的抗战岁月,到繁荣发展的新时代,我们家的清廉家风从未褪色,反而在岁月的打磨中愈发闪耀。我始终坚信,家庭是廉洁教育的第一课堂,而清廉家风则是对国家最坚实的奉献。